- Home

- Jim Fergus

Chrysis Page 7

Chrysis Read online

Page 7

Tout le monde est vraiment gentil avec moi et, du peu que je vois par la fenêtre de ma chambre, la région est très belle, elle ressemble un peu au paysage à l’est de Boulder au printemps, après de fortes pluies. Comme il y a des chances que je reste ici encore longtemps, je vais peut-être recommencer à écrire des histoires, juste pour m’aider à passer le temps. Si je le fais, je vous en enverrai. Je ne sais pas ce que sont devenus les carnets qui contenaient toutes mes vieilles histoires. Je les avais confiés à un ami légionnaire, un Américain originaire du Tennessee qui s’appelait Fred Dunn et, comme je ne suis jamais revenu, je parie qu’il les a jetés. Mais ce n’est pas grave, ces histoires ne valaient pas grand-chose, de toute manière, et à mon avis elles n’intéresseraient personne.

Lorsqu’ils m’ont retrouvé, ils n’avaient aucun moyen de savoir qui j’étais. Si j’étais mort – ce qui, d’après le docteur, aurait normalement dû arriver –, j’aurais été enterré comme un soldat inconnu sur le front et personne n’aurait jamais su ce que j’étais devenu. J’imagine que c’est ce que la Légion vous a écrit et je suis terriblement désolé du chagrin que vous avez dû en éprouver. C’est une drôle d’impression, je peux vous l’assurer, de mourir et de revenir à la vie, en se rappelant la vie d’avant mais pas la mort.

À propos, maman, je n’ai pas de vêtements et j’en ai vraiment assez de ne porter que des blouses d’hôpital. Les infirmières ne cessent de me taquiner quand je suis dans le couloir avec mon déambulateur et qu’on voit mon petit cul maigrichon. Mais je ne me laisse pas faire, je te le jure. Peut-être pourrais-tu m’envoyer quelques chemises western et un ou deux jeans ? Prends ma taille habituelle et, un jour, ils finiront bien par m’aller. Cela me donnera un moyen d’évaluer ma progression. Et s’il te plaît, n’oublie pas d’ajouter une ceinture, peut-être celle avec la vieille boucle rodéo que j’ai laissée dans ma chambre. Et une paire de bottes robustes, s’il te plaît, et un chapeau. J’ai tout perdu quand on a explosé. Absolument tout.

Je ne sais pas quand je reviendrai à la maison. Lorsque je sortirai de l’hôpital et que j’aurai fini ma rééducation, je resterai peut-être ici un moment. Ou peut-être que je retournerai passer un peu de temps en France, pour une raison que je ne peux pas encore vraiment expliquer. C’est comme si je n’avais pas terminé ce que j’avais à y faire. Je sais que vous aurez envie de venir me voir ici, mais que vous n’aurez pas l’argent pour payer le voyage. Et je sais que vous devez vous occuper du ranch et des bêtes. Ce n’est pas grave, je comprends, je veux que vous le sachiez. Et même si vous le pouviez, je ne voudrais pas que vous me voyiez dans cet état. Mais je vais retrouver des forces et, un jour, une fois que j’aurai mis un peu d’ordre dans ma tête, je rentrerai à la maison, je vous le promets. D’ici là, je continuerai à vous écrire et, s’il vous plaît, répondez-moi et donnez-moi des nouvelles de la maison. Est-ce que vous avez une bonne couche de neige sur les hauteurs, cette année ? J’imagine que le vêlage a déjà commencé. J’espère de tout cœur que le temps vous est favorable.

Votre fils aimant, de retour du pays des morts.

Bogart

IV

Et Bogart commença à avancer sur la longue route de la guérison. C’étaient ses jambes qui, dans l’explosion, avaient subi le plus fort traumatisme et, au cours des dix mois qui suivirent, les chirurgiens effectuèrent sept opérations supplémentaires pour enlever des éclats d’obus et des morceaux d’os et essayer de réparer les muscles, les tissus et les tendons endommagés.

Lorsque Bogey commença progressivement à retrouver des forces et une meilleure capacité de marche, l’hôpital le déplaça dans un bâtiment séparé où étaient logés des vétérans blessés ; c’est là qu’il poursuivit ses soins. Lorsqu’il vit certains des pensionnaires à qui il manquait un bras, une jambe, ou plus, d’autres qui étaient en état de choc et restaient toute la journée prostrés, à regarder dans le vide, ni près ni loin, et encore d’autres qui étaient si affreusement défigurés qu’ils ne ressemblaient pratiquement plus à des êtres humains, il cessa de s’apitoyer sur son sort et se mit à penser que, finalement, sa bonne étoile ne l’avait peut-être pas abandonné.

Bogey travailla dur et fit des progrès qui ne manquèrent pas d’étonner les médecins. Au bout de treize mois, ils lui permirent de commencer à s’entraîner doucement dans une salle de boxe privée, où il travaillait à mi-temps. En juin 1921, après deux années d’opérations et de rééducation, l’hôpital lui rendit sa liberté.

Le propriétaire de la salle de sport, un Écossais poids léger à la retraite qui s’appelait Archie Munro, prit Bogey sous son aile ; non seulement il lui donna du travail en échange d’entraînements gratuits, mais il l’autorisa à s’installer dans un petit appartement au-dessus du gymnase. Archie aimait bien le jeune Américain et trouvait qu’il avait du potentiel. Il se mit lui-même à entraîner Bogey, à lui trouver des partenaires et à l’inscrire à des combats avec des boxeurs de clubs locaux. À cause des graves blessures qu’il avait subies aux jambes, Bogey ne pourrait jamais retrouver la rapidité et l’agilité du jeu de jambes de sa jeunesse, mais il acquit une nouvelle maturité sous la tutelle d’Archie et il apprit à compenser la relative lenteur du bas de son corps par des combinaisons de coups plus rapides et plus efficaces. Il combattait toujours en pantalon long ou les jambes bandées de manière à ce que les spectateurs ne soient pas choqués à la vue de ses cicatrices. Comme sa masse musculaire augmentait en même temps que sa puissance, Bogey passa de la catégorie poids moyen à mi-lourd et, parce qu’il faut à tous les boxeurs un nom de ring accrocheur, le sien devint, naturellement, Bogart « le Cow-Boy » Lambert.

Invaincu dans les combats à l’intérieur de son club, le Cow-Boy commença à se faire une certaine réputation dans la région et, bientôt, Archie l’inscrivit à l’Association écossaise de boxe, et Bogey passa officiellement professionnel. Cependant, comme il avait pu s’en rendre compte, les Écossais étaient des hommes solides et les boxeurs qu’il affrontait étaient bien plus coriaces que les pugilistes de cirque sur le retour auxquels il s’était confronté chez lui, lorsqu’il était jeune. Mais Archie était dans le milieu depuis longtemps et il savait comment coacher un jeune boxeur ; le faire commencer lentement, le mettre face à des combattants moins expérimentés pour qu’il ait le temps d’affermir sa confiance en lui, avant de le faire passer au niveau supérieur. De plus, Bogey se battait désormais avec une intensité nouvelle, une colère et une agressivité qu’il ne comprenait pas vraiment, mais qu’il savait être nécessaires pour se libérer face à ses adversaires sur le ring.

Pendant plus de trois ans, Bogey combattit dans toute l’Écosse – Édimbourg, Glasgow, Aberdeen – et dans les villes plus petites de Leith, Hamilton, Airdrie et Dumfries. Il boxait essentiellement dans la catégorie des mi-lourds, où il grimpa jusqu’à la troisième place du classement national ; il lui arrivait même parfois d’être surclassé et de se confronter à des poids lourds. Cependant, lorsque les combats duraient, les jambes abîmées de Bogey le lâchaient et, à moins de parvenir à mettre son adversaire K-O rapidement, il gagnait rarement un combat qui se prolongeait. Bien sûr, il ne fallut pas longtemps pour que les autres boxeurs et leurs entraîneurs sur le circuit pro aient vent de cette faiblesse, et ils se mirent à en tirer pleinement avantage, faisant durer les combats autant que possible pour l’avoir à l’usure. C’est ainsi que Bogey « Le Cow-Boy » Lambert ne put jamais tenter de conquérir un titre. Néanmoins, il parvint à gagner beaucoup d’argent, ces années-là, et à le mettre de côté.

Pendant l’automne 1924, un blanc-bec tenace de Glasgow, du nom de Boy Tweedley, qui avait la réputation de cogner en dessous de la ceinture, infligea à Bogey des séries de coups d’une brutalité extrême pendant les quinze rounds du combat. Tandis qu’Archie dénouait ses gants, à la fin du match, en attendant la décision des juges, Bogey annonça : « J’arrête, Archie. C’était mon dernier combat. À partir de ce soir, je prends ma retraite. » Il finit par être déclaré perdant et,

pendant deux semaines, il pissa du sang. Quinze jours plus tard, voyageant avec un faux passeport britannique que lui avait obtenu une des relations qu’Archie Munro avait dans la pègre, Bogey prit le ferry pour traverser la Manche et posa le pied sur le sol français pour la première fois depuis cinq ans.

V

Comme c’est le cas pour de nombreux vétérans qui reviennent sur les lieux d’une guerre où ils ont combattu, la première chose que fit Bogey en arrivant en France, ce fut d’effectuer une sorte de pèlerinage à l’endroit de l’explosion. Il n’avait pas perdu son excellent sens de l’orientation et il n’eut aucun mal à repérer la route de Mons sur laquelle ils se trouvaient ce fameux jour déjà lointain. Il fut choqué de constater qu’après quatre années la terre dévastée avait à peine commencé à retrouver vie et qu’elle était aussi désolée et dépourvue de végétation qu’elle l’était ce matin-là. Au moins, les barbelés avaient disparu et la plupart des tranchées avaient été comblées par des fermiers optimistes, qui espéraient chaque année que leurs semences pousseraient à nouveau dans cette terre devenue stérile. C’était une tâche périlleuse et les agriculteurs avaient appris à équiper leurs tracteurs d’épaisses plaques métalliques placées sous les sièges, parce que, périodiquement, ils déterraient encore des obus intacts et des mines terrestres ; ils étaient nombreux à perdre la vie. Ainsi, tous les ans pendant des décennies, la Grande Guerre continuerait à faire des victimes.

Dans ce paysage morcelé, chaotique, d’autres endroits avaient été épargnés ou, tout au moins, avaient subi moins de bombardements et Bogey fut réconforté en voyant que, dans certains prés, l’herbe avait recommencé à pousser et pris une teinte d’un vert doré avec l’automne. Des chevaux et des vaches y paissaient.

Bogey parcourut cette campagne à pied et profita aussi de véhicules de passage ; il accepta de faire la dernière partie du trajet à l’arrière d’un chariot à foin, chargé d’herbe fraîchement coupée, et l’odeur lui donna le mal du pays. Bien qu’il ne s’attendît pas à retrouver l’endroit exact où l’explosion avait eu lieu, il sauta du chariot lorsqu’il sentit qu’il en était proche. Le fermier arrêta son attelage et demanda à Bogey s’il avait été soldat, parce qu’il en avait vu plusieurs revenir dans ce coin, sur les traces de leur passé. Bogey lui répondit que oui, il avait été soldat.

« Mes deux fils ont combattu, dit le fermier, mais ils n’ont pas survécu.

– J’en suis sincèrement désolé, cher monsieur. »

L’homme pointa du doigt une ferme sur une colline au loin.

« Notre ferme a été fort endommagée, dit-il. Occupée d’abord par les Boches, ensuite par les Français, puis par les Américains et les Britanniques. Elle a été bombardée, pillée, mise à sac. Mais le bâtiment est resté, par miracle, et lorsque ma femme et moi sommes revenus, nous avons tout reconstruit. J’appartiens à la troisième génération qui cultive cette terre et mes fils auraient été la quatrième, mais maintenant, je me retrouve à être le dernier. Si vous n’aviez pas été là, vous, les Américains, on parlerait tous allemand, à l’heure qu’il est. J’aimerais beaucoup vous inviter à la maison pour dîner, nous serions honorés de vous recevoir. Et si vous le souhaitez, vous pouvez passer la nuit dans la chambre de nos fils. Ma femme la tient prête à les accueillir au cas où ils reviendraient et cela nous ferait très plaisir.

– Merci, monsieur, je serais heureux d’accepter votre invitation, répondit Bogey. Puis-je vous poser une question ? Avez-vous jamais entendu parler d’un homme à cheval qui aurait été soufflé par une explosion, sur cette route, le dernier jour de la guerre ?

– Beaucoup de cavaliers sont morts sur cette route pendant la guerre, ainsi que beaucoup d’hommes à pied, dit-il. C’était un parent à vous ? Un ami ?

– Oui.

– Je m’appelle Lefebvre, dit le fermier en hochant la tête. Nous vous attendons pour dîner. »

Puis il donna un coup de rênes sur la croupe de ses chevaux et partit.

Bogey avança sur la route, essayant de se rappeler les détails de la géographie, essayant de retourner au moment où, ce matin-là, le corbeau avait volé au-dessus de sa tête et où son monde avait explosé. Il avait l’impression que, s’il pouvait juste retrouver l’endroit exact, l’instant exact, il pourrait peut-être avoir une seconde chance. Cette fois, il pourrait décrire une large courbe autour de la bombe et Crazy Horse et lui pourraient poursuivre vers Mons, et tout ce qui était arrivé ce jour-là, et dans les cinq années qui avaient suivi, serait effacé, remplacé par une réalité différente, dans laquelle aussi bien Crazy Horse que lui connaîtraient l’après-guerre, vivants et indemnes. Et il ne serait plus seulement le fantôme de cet homme revenant sur les lieux de l’accident. Bogey sillonna le coin, mais ne parvint pas à retrouver l’endroit précis.

Il lui fallut plus d’une heure pour atteindre la ferme et ses jambes lui faisaient mal après cette longue journée de marche. Le fermier Lefebvre et sa femme l’accueillirent et lui offrirent une place à la table de la cuisine, et un verre de genièvre local. Un feu brûlait dans l’âtre, et Mme Lefebvre y fit griller de l’andouillette et cuire du chou-fleur à la vapeur ; avec le repas, ils burent l’épaisse bière brune de la région et mangèrent du pain tout chaud, puis elle servit une salade d’endives, un plateau de fromage avec un nouveau verre de genièvre et une tarte aux mûres.

« C’était délicieux, madame, dit Bogey quand ils s’assirent près du feu après le dîner pour siroter leur alcool et fumer. J’ai passé beaucoup de temps en Écosse et ils ne mangent pas comme ça, là-bas, je peux vous l’assurer. Merci. » Bogey avait l’impression qu’il s’agissait du repas que la femme avait eu l’intention d’offrir à ses fils le jour où ils rentreraient de la guerre et, maintenant, enfin, cinq ans plus tard, elle pouvait le lui servir, à lui. Il se sentait bien avec ce couple généreux et triste, qui lui rappelait les gens de chez lui, stoïques, accueillants, qui gardaient leurs réflexions pour eux et ne se plaignaient jamais. Le fermier se leva et sortit de la cuisine ; il revint quelques instants plus tard en tenant une caisse à vin en bois.

« Vous m’avez posé des questions cet après-midi sur un homme à cheval qui aurait été soufflé par une explosion sur la route, le dernier jour de la guerre, dit-il. Nous n’étions pas là, à ce moment-là, nous avions été obligés d’abandonner la ferme et n’étions pas encore revenus. Mais, après notre retour, j’ai trouvé beaucoup d’objets datant de la guerre, vraiment beaucoup, sur mes terres et j’en trouve encore aujourd’hui. Je conserve une petite collection de ces choses. Je ne sais pas pourquoi je les garde… en souvenir, j’imagine… en hommage aux hommes à qui elles appartenaient autrefois et peut-être dans l’espoir que quelqu’un vienne les réclamer un jour. J’ai dans cette boîte plusieurs objets qui ne sortent visiblement pas de selleries françaises. Qui sait, peut-être que certains ont appartenu à cet ami ou ce parent que vous cherchez par ici. Jetez donc un œil, si vous voulez. »

Lorsque le fermier lui donna la caisse, le tout premier objet que Bogey y trouva fut le mors de Crazy Horse, auquel étaient attachés plusieurs lambeaux de cuir effiloché. Il ne pouvait pas y avoir d’erreur ; Bogey l’avait réchauffé entre ses mains des milliers de fois quand il faisait froid le matin, avant de le glisser dans la bouche de Crazy Horse. Puis il saisit l’un de ses éperons, qui, de manière surprenante, était en très bon état, les lanières en cuir craquelées mais intactes. Puis le pommeau, qui s’était complètement détaché de la selle elle-même. Au fond de la caisse, il découvrit une de ses sacoches et, à l’intérieur, la médaille qu’il avait remportée lors d’une épreuve de rodéo aux Cheyenne Frontier Days, et une plume d’aigle porte-bonheur dont il ne se séparait jamais. Et enfin, il sortit le Colt Peacemaker .45 de son grand-père, dont le canon était coudé et le barillet bloqué par la rouille.

Les Lefebvre observèrent Bogey qui examinait ces objets et ils surent, à sa réaction, qu’ils devaient lui appartenir, et que c’était son cheval et lui qui avaient été souff

lés dans l’explosion ce jour-là. Mais, comme c’est souvent le cas chez les gens de la campagne, quel que soit le pays, ils étaient trop discrets pour envisager une seconde de lui poser des questions et, lorsqu’ils virent ses yeux se remplir de larmes, ils se levèrent et se mirent à laver la vaisselle et nettoyer la cuisine. Ils comprenaient que le jeune homme ne souhaitait pas parler de ces événements, tout comme ils préféraient garder leur chagrin pour eux.

« Pourriez-vous m’emmener demain à l’endroit où vous avez trouvé ces objets ? demanda finalement Bogey au fermier.

– Bien sûr. »

Bogey passa plusieurs semaines avec ces braves gens, dormant dans la chambre de leurs fils, qui était en ordre parfait, comme s’ils venaient de partir et pourraient revenir d’un moment à l’autre. Pendant la journée, Bogey travaillait dans les champs avec le fermier. C’étaient des tâches qu’il connaissait et aimait, et il était heureux de retrouver le contact avec la terre. À midi et le soir, sa femme leur préparait des repas consistants. Le couple était heureux que le jeune Américain reste chez lui, mais il arriva un moment où tous surent qu’il était temps pour lui de partir, parce que tous ressentaient dans la maison la présence de fantômes, même celui de Bogey.

La Vengeance des mères

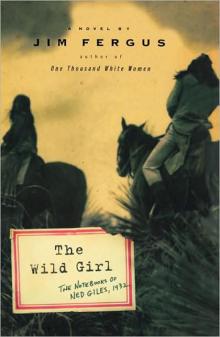

La Vengeance des mères The Wild Girl: The Notebooks of Ned Giles, 1932

The Wild Girl: The Notebooks of Ned Giles, 1932 One Thousand White Women

One Thousand White Women One Thousand White Women: The Journals of May Dodd

One Thousand White Women: The Journals of May Dodd Chrysis

Chrysis Strongheart: The Lost Journals of May Dodd and Molly McGill

Strongheart: The Lost Journals of May Dodd and Molly McGill The Vengeance of Mothers

The Vengeance of Mothers The Wild Girl

The Wild Girl