- Home

- Jim Fergus

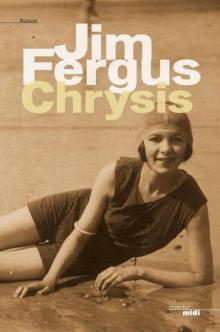

Chrysis

Chrysis Read online

Jim Fergus

CHRYSIS

Portrait de l’Amour

Traduit de l’anglais (États-Unis)

par Sophie Aslanides

Direction éditoriale : Arnaud Hofmarcher

Couverture : Rémi Pépin 2013.

Photo de couverture : © Chrysis à 15 ans, plage de Dieppe, 1922. Collection particulière de Clément Relouzat.

© Jim Fergus, 2013

Titre original : Chrysis

© le cherche midi, 2013

23, rue du Cherche-Midi

75006 Paris

Vous pouvez consulter notre catalogue général

et l’annonce de nos prochaines parutions sur notre site :

www.cherche-midi.com

« Cette œuvre est protégée par le droit d’auteur et strictement réservée à l’usage privé du client. Toute reproduction ou diffusion au profit de tiers, à titre gratuit ou onéreux, de tout ou partie de cette œuvre, est strictement interdite et constitue une contrefaçon prévue par les articles L 335-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle. L’éditeur se réserve le droit de poursuivre toute atteinte à ses droits de propriété intellectuelle devant les juridictions civiles ou pénales. »

ISBN numérique : 978-2-7491-3035-4

du même auteur

au cherche midi

Mille femmes blanches, 2000.

La Fille sauvage, 2004.

Marie Blanche, 2011.

Espaces sauvages, 2011.

À Isabella

C’est que la sensualité est la condition mystérieuse, mais nécessaire et créatrice, du développement intellectuel. Ceux qui n’ont pas senti jusqu’à leur limite, soit pour les aimer, soit pour les maudire, les exigences de la chair, sont par là même incapables de comprendre toute l’étendue des exigences de l’esprit. De même que la beauté de l’âme illumine tout un visage, de même la virilité du corps féconde seule le cerveau. La pire insulte que Delacroix sût adresser à des hommes, celles qu’il jetait indistinctement aux railleurs de Rubens et aux détractons d’Ingres, c’était ce mot terrible : eunuques !

Mieux encore : il semble que le génie des peuples, comme celui des individus, soit d’être, avant tout, sensuel. Toutes les villes qui ont régné sur le monde, Babylone, Alexandrie, Athènes, Rome, Venise, Paris, ont été, par une loi générale, d’autant plus licencieuses qu’elles étaient plus puissantes, comme si leur dissolution était nécessaire à leur splendeur.

Pierre Louÿs, Aphrodite : Mouers antiques

Avant-propos

Pendant l’été 2007, un an avant le décès de ma compagne, Mari Tudisco, je l’emmenai en Allemagne consulter, dans une clinique bavaroise réputée, un spécialiste du cancer. C’était une de ces institutions privées très fermées, à l’ambiance feutrée et aux murs couverts de lierre, où les célébrités et les nantis vont discrètement chercher un traitement miracle qu’ils ne trouveraient nulle part ailleurs. Ainsi, avant ce moment de l’été suivant, où, dans un ultime soupir héroïque, Mari rendit l’âme dans un établissement de soins palliatifs, elle essaya tout, des chimiothérapies encore au stade des essais cliniques, aux approches holistiques, en passant par les soins d’un chamane huichol censé avoir des dons de guérisseur.

Cet été 2007 serait notre dernier bel été, le dernier voyage que nous ferions ensemble en Europe. Mari était encore assez vaillante et, bien qu’elle sût, au fond de son cœur, qu’elle était condamnée, elle n’avait rien perdu de cette extraordinaire joie de vivre qui la caractérisait ; elle savourait pleinement la vie dans le rire et l’amour comme elle l’avait toujours fait, comme si chaque jour pouvait être le dernier. « Nous devons accepter les déceptions passagères, mais conserver l’espoir pour l’éternité », a dit Martin Luther King.

La consultation à la clinique allemande ne contribua guère à nourrir nos espoirs ; on nous dit que Mari devait poursuivre le protocole tel qu’il lui avait été prescrit par ses médecins aux États-Unis, qu’ils faisaient tout ce qui était possible, étant donné le stade avancé de sa maladie. Nous retournâmes à Nice, où était restée Isabella, la fille de Mari, alors âgée de 16 ans, pour y faire un stage de tennis.

Le lendemain, Mari et moi partîmes nous promener sur le vieux port de Nice, flâner chez les antiquaires et dans les galeries, un de nos passe-temps favoris depuis toujours. Nous nous étions rencontrés six ans auparavant dans un magasin d’antiquités de Tucson, dans l’Arizona. Nous entrâmes dans une de ces boutiques : elle était encombrée, en désordre et poussiéreuse, comme l’est souvent ce genre d’endroits. Je sens encore l’odeur de moisi qui y régnait, je vois encore la pénombre des lieux, le fatras de vieux objets attendant qu’on leur offre une nouvelle vie, les grains de poussière flottant mollement dans les rayons du soleil qui parvenaient à traverser les vitres encrassées. Mes souvenirs de ce jour-là sont si précis. C’est à la fois la joie et la douleur de cette vie d’écriture – réveiller nos fantômes pour les amener sur ces pages où ils survivront à jamais.

Voilà que Mari s’arrête devant un tableau posé sur le sol, appuyé contre les pieds d’un vieux fauteuil de jardin en fer forgé couvert de rouille. Il n’a pas de cadre, ses bords sont effilochés et il est abîmé par endroits.

« Jim, viens voir ça », dit-elle. Lorsque je la rejoins, elle soulève le tableau, le pose sur l’assise du fauteuil et fait un pas en arrière pour l’examiner. Mari est elle-même une artiste de talent et elle a un goût esthétique très sûr.

« J’adore ce tableau. Pas toi ?

– Oui, moi aussi.

– Je crois que l’artiste était jeune lorsqu’elle l’a peint, dit-elle.

– Comment le sais-tu ?

– Il s’en dégage une telle impression de joie et d’innocence. Il respire la vivacité de la jeunesse, l’émerveillement. Tu ne le vois pas ?

– Je vois surtout un groupe de gens nus qui s’amusent bien ! dis-je en riant.

– Oui, exactement ! »

J’examine le dos du tableau ; une étiquette est épinglée sur le châssis, indiquant le prix et les mentions suivantes : « Orgie », Chrysis Jungbluth, vers 1925. Et, en dessous :

JUNGBLUTH, Chrysis.

Boulogne-sur-Mer, 23 janvier 1907 –

« Eh bien, si la date est correcte, tu as raison sur un point. Elle avait à peu près 18 ans lorsqu’elle a peint ce tableau.

– Est-ce que nous avons les moyens de l’acheter ? » demanda Mari.

Aux États-Unis, on découvre rapidement, lorsqu’on est confronté à une longue maladie incurable, la terrible insuffisance de son assurance santé et le coût exorbitant d’une lente agonie.

« Je suis désolé, chérie, mais en ce moment, je ne peux pas. »

Mari me sourit gentiment.

« Bien sûr. Je comprends. »

Nous retournâmes aux États-Unis ; Mari reprit ses traitements, et sa route sur le long chemin jalonné de souffrances qui nous conduit tous à l’état de cendres, de poussière. Quelques semaines plus tard, je tombai sur la carte de l’antiquaire de Nice ; je me souvins du tableau et du plaisir que Mari avait eu à le contempler. Nous faisons parfois des choses extraordinaires, nous collectionnons des fétiches ; peut-être espérons-nous en secret qu’ils renferment des propriétés magiques capables de lever la condamnation qui pèse sur ceux que nous aimons et de les maintenir en vie. Sans plus réfléchir, j’appelai le propriétaire du magasin d’antiquités et je lui demandai s’il avait toujours le tableau de Jungbluth. Oui, dit-il, il l’avait encore. Je lui fis parvenir l’argent et il m’envoya la toile chez moi aux États-Unis. Je la fis restaurer et encadrer par un professionnel.

Un soir, pendant les vacances de Noël, alors qu’Isabella était partie passer la nuit chez une cousine, j’offris le tableau à Mari – le dernier cadeau de Noël que je

lui ferais. Elle était très affaiblie, frêle et amaigrie, mais elle avait gardé son côté enfantin. Toute sa vie, Mari avait respiré cette joie, cette innocence et cet émerveillement qu’elle avait perçus la première fois qu’elle avait admiré le tableau. Et quand je le déballai devant elle, son visage s’éclaira, j’y lus tout l’espoir et la foi en l’avenir que la vie peut offrir. « Tu l’as acheté, finalement ! » s’écria-t-elle.

Mari contempla le tableau pendant un long moment.

« Je veux que tu le gardes, pour le moment, dit-elle enfin. Et après ma mort, je voudrais qu’il revienne à Isabella.

– Bien sûr, il est à toi, et ensuite, il sera à elle, répondis-je. Mais juste par curiosité, pourquoi une mère voudrait-elle que sa fille de 16 ans possède un tableau qui représente une orgie ?

– Je vais t’expliquer, dit Mari. Tu sais très bien que j’ai toujours eu un peu honte de mon corps, une gêne au moment de le montrer, un complexe avec ma propre nudité. Je ne veux pas que Bella soit ainsi. Je veux qu’elle se sente aussi libre dans son corps que les femmes de ce tableau. Regarde-les, la pudeur leur est si étrangère. J’adore ça ! C’est ce que je veux pour ma fille, je veux qu’elle éprouve la même liberté, qu’elle se sente à l’aise dans sa peau. »

Mari mourut sept mois plus tard et, trois semaines après son décès, Isabella entra en dernière année au lycée. Le père biologique de Bella avait disparu lorsqu’elle avait 9 ans et Mari avait fait de moi le tuteur légal de sa fille. Je m’occupai d’elle cette année-là, avant de l’envoyer à l’université l’automne suivant.

Je ne montrai le tableau à Bella qu’à Noël 2009, un an et demi après la mort de sa mère et exactement deux ans après l’avoir offert à Mari. Bella avait alors 18 ans et, à une vitesse fulgurante, elle devenait une jeune femme, avec ses rêves et ses espoirs. Elle aima Orgie au premier coup d’œil, tout comme sa mère ce fameux jour à Nice. Je lui expliquai que le tableau lui appartenait désormais, mais que je le garderais jusqu’à ce qu’elle finisse ses études et ait son propre logement.

« Je veux juste qu’une chose soit claire, Bella, dis-je. Ta maman ne voulait pas que tu aies ce tableau pour t’encourager à participer à des orgies ! »

Et je lui rapportai ce que Mari m’avait dit.

Une fois repartie dans le Vermont, après les vacances, Isabella m’appela un après-midi. Elle avait été sélectionnée pour écrire un essai sur un sujet de son choix, qu’elle lirait devant tout le monde – les étudiants, les enseignants et les doyens. Elle avait décidé que ce serait sur le tableau, Orgie, et les raisons pour lesquelles sa mère voulait qu’elle en hérite. Elle m’interrogea sur l’artiste et la date de l’œuvre. J’étais occupé à terminer un roman qui aurait dû être fini depuis longtemps, mais j’avais pris du retard avec la maladie et le décès de Mari, et mon propre deuil ; pendant plusieurs années, mes capacités créatives avaient été réduites à néant. Je n’en savais guère plus sur Chrysis Jungbluth qu’au moment où Mari et moi avions découvert Orgie chez l’antiquaire niçois. Entre-temps, j’avais trouvé sur Internet des photographies de certains de ses autres tableaux, mais je n’avais pas beaucoup plus d’informations sur sa vie que ce qui figurait au dos d’Orgie :

JUNGBLUTH, Chrysis.

Boulogne-sur-Mer, 23 janvier 1907 –

Isabella écrivit un texte magnifique sur sa mère et sur le tableau. Elle a elle-même un incontestable talent d’écrivain, un don pour la poésie ; c’est une jeune femme intelligente, charmante et réfléchie. Mais elle avait toujours été une enfant assez timorée. De ce point de vue, Bella était très différente de sa mère, qui était toujours prête à se lancer dans des expériences nouvelles, des aventures inédites. Mari n’avait cessé de pousser sa fille à se frotter à la nouveauté – la marche en montagne, la baignade en mer, les plats exotiques – mais ses tentatives n’avaient pas toutes été couronnées de succès.

Isabella présenta son texte dans l’auditorium de l’université et, ensuite, elle m’appela pour me raconter.

« Alors, comment ça s’est passé, Bella ?

– Assez bien, je crois.

– Ton texte a-t-il été bien reçu ?

– Ouais, je crois, dit-elle. Quand j’ai eu fini de le lire, j’ai ouvert ma chemise.

– Tu as… quoi ?

– J’ai ouvert ma chemise. Tu vois, à la fin du texte, une fois que j’ai expliqué pourquoi maman voulait que j’aie le tableau, j’ai déboutonné ma chemise et je l’ai ouverte.

– Tu t’es dénudée devant toute l’université ?

– Ouais.

– Et, bien entendu, tu ne portais pas de soutien-gorge ?…

– Ben… c’était tout l’intérêt de la chose, non ? » fit-elle.

Il y eut un long silence, pendant lequel je réfléchis à ce que je venais d’entendre. « Ouah… Bella… dis-je enfin. Ta maman serait tellement fière de toi. »

Ainsi commença mon exploration de la vie de cette jeune artiste appelée Chrysis Jungbluth, découverte par ce tableau intitulé Orgie, sur le sol d’un magasin d’antiquités du vieux port de Nice. Et si la première contemplation de l’œuvre avait constitué le germe de ce roman, le geste d’Isabella dénudant sa poitrine devant son université fut le premier bourgeon éclos. Bella avait à peu près le même âge que Chrysis Jungbluth lorsqu’elle avait peint Orgie, et plusieurs décennies plus tard, par la voie de l’art, Mari avait présenté ces deux jeunes femmes l’une à l’autre ; d’une certaine façon, je me sentais responsable d’elles.

Je terminai enfin ma longue saga familiale, sept ans après l’avoir commencée. Le tableau, Orgie, était accroché dans mon salon et je le regardais tous les jours, essayant d’imaginer la vie de l’artiste. Je commençai à faire des recherches de mon côté, tentant de retrouver la piste de Chrysis, espérant tout au moins trouver une date à mettre après ce tiret suivi d’un blanc. Je fis le voyage jusqu’en France, passai quelques jours à la bibliothèque des Beaux-Arts, à la Bibliothèque nationale et à la bibliothèque de l’INHA ; je rencontrai des galeristes, des historiens de l’art et, par un jour d’hiver humide et lugubre, je pris le train jusqu’à Boulogne-sur-Mer, la ville où Chrysis était née. Très progressivement, le chemin qu’elle avait parcouru commença à se dérouler devant moi. Je le suivis, et je le suis encore.

Bien que les vrais noms d’un certain nombre de personnages historiques apparaissent dans ce livre, y compris, bien entendu, celui de la jeune artiste appelée Chrysis Jungbluth, ceci est un roman, une fiction, une création, et les personnages décrits sont purement imaginaires.

Jim Fergus

Rand, Colorado,

1er novembre 2012

BOGEY

1916

I

Au printemps 1916, Bogart Lambert dit « Bogey », un jeune homme de 17 ans, quitta le ranch familial dans le nord du Colorado sur un hongre gris pommelé qui portait le nom de Crazy Horse ; il s’en allait en France rejoindre les rangs de la Légion étrangère pour combattre les Huns, les ennemis de la Grande Guerre.

Le père de Bogey, ne voulant pas dire au revoir à son unique fils, était parti tôt ce matin-là, sous prétexte d’aller vérifier l’état d’une vanne d’irrigation dans le pré à foin du haut. Mais sa mère courut après lui, en criant, pour lui donner un petit sachet contenant un sandwich supplémentaire et une part de tarte à la rhubarbe emballée dans du papier sulfurisé. Bogey arrêta Crazy Horse.

« Ton père ne comprend pas pourquoi tu t’en vas », dit sa mère en arrivant à sa hauteur. Dans sa bouche, c’était un simple constat et non une accusation ou un reproche ; elle savait bien que, désormais, rien n’arrêterait son fils. Bogey avait toujours su ce qu’il voulait, depuis qu’il était petit, il avait toujours manifesté une propension à l’indépendance, au romantisme, et une certaine opiniâtreté. Une fois qu’il avait quelque chose en tête, il n’y avait pas moyen de le faire changer d’avis.

« Il ne comprend pas du tout pourquoi tu es si déterminé à partir te battre pour un pays

qui n’est même pas le tien.

– Nous avons du sang français, maman, dit Bogey. C’est toi-même qui me l’as dit. Tu m’as toujours dit que mon nom était d’origine française, que “bogart”, ça voulait dire “la force de l’arc”.

– Notre sang français remonte à trois générations, Bogey. Nous ne connaissons même plus la langue.

– Je l’apprendrai.

– Est-ce que, au moins, tu sais comment y arriver, mon garçon ? fit-elle. Tu sais que tu ne peux pas aller jusqu’en France sur le dos de Crazy Horse, n’est-ce pas ?

– Maman, j’ai fait de la géographie à l’école, dit Bogey. Je me renseignerai à Denver. Je trouverai mon chemin.

– Je n’en doute pas, dit-elle. Mais que feras-tu de Crazy Horse ?

– Je le conduirai aux parcs à bestiaux et je le vendrai, dit Bogey. Je n’aurai pas trop de cet argent pour mener à bien mon projet.

– Avec ton sandwich et ta tarte, il y a, dans ce sachet, quelque chose qui t’aidera peut-être un peu de ce point de vue-là, mon garçon.

– Ne te fais pas de souci pour moi, maman, s’il te plaît. Je me débrouille très bien tout seul. »

Elle hocha tristement la tête. Elle savait bien que c’était vrai.

« Eh bien, au revoir, mon fils. S’il te plaît, n’oublie pas de nous écrire.

– Bien sûr que je le ferai, dit Bogey. Au revoir, maman. »

Il fit faire demi-tour à son cheval, lui donna quelques petits coups de talon dans les flancs pour lui faire prendre un trot confortable. Bogey n’osa pas se retourner vers sa mère, ni vers le ranch, parce qu’il pleurait maintenant à chaudes larmes, à la pensée de quitter le seul univers qu’il ait jamais connu.

La Vengeance des mères

La Vengeance des mères The Wild Girl: The Notebooks of Ned Giles, 1932

The Wild Girl: The Notebooks of Ned Giles, 1932 One Thousand White Women

One Thousand White Women One Thousand White Women: The Journals of May Dodd

One Thousand White Women: The Journals of May Dodd Chrysis

Chrysis Strongheart: The Lost Journals of May Dodd and Molly McGill

Strongheart: The Lost Journals of May Dodd and Molly McGill The Vengeance of Mothers

The Vengeance of Mothers The Wild Girl

The Wild Girl