- Home

- Jim Fergus

Chrysis Page 6

Chrysis Read online

Page 6

Gabrielle rit.

« Vous êtes bien égocentrique. Et vous êtes un imbécile.

– Je vous demande pardon ?

– Je n’envisagerais pas une seconde de poser pour vous, ni nue ni complètement vêtue, dit-elle. Je suis peintre, pas modèle. Maintenant, laissez-moi tranquille. »

C’est ainsi que, dès son premier semestre à l’atelier, Gabrielle commença à se forger une réputation, parmi les étudiants et les professeurs, de semeuse de troubles, d’agitatrice, de contestataire, de féministe et peut-être aussi de lesbienne, même si, assurément, elle avait aussi quelques amis et soutiens du même tempérament. L’École des beaux-arts et les ateliers qui y étaient associés étaient encore des institutions de l’establishment, gérées par des érudits qui se cramponnaient avec entêtement à des croyances enracinées depuis le siècle précédent selon lesquelles les femmes devaient être tolérées, cajolées si nécessaire, mais largement ignorées.

Malgré tout, le professeur Humbert était extrêmement fier de ses élèves, même si seules quelques-unes avaient pu embrasser une carrière leur permettant de vivre de leur talent depuis qu’il avait commencé à enseigner dans son atelier aux Beaux-Arts, près de vingt-cinq ans auparavant. C’était un professeur exigeant, mais il avait mauvais caractère, se mettait facilement en colère et il était impitoyable dans ses jugements ; il lui arriva de faire pleurer certaines de ses élèves par ses diatribes contre leur style, leur technique, leur manque de talent. Mais peu importait la férocité des critiques que le professeur formulait sur son travail, Gabrielle restait optimiste et jamais elle ne cèdait aux larmes. En plus de son assurance innée, Gabrielle avait appris de son père, militaire de carrière, un certain stoïcisme. Trop fière pour pleurer, elle aurait préféré mourir que de donner à Humbert la satisfaction de la voir se conduire comme ce qui était attendu d’un membre du sexe faible. Elle recevait ses attaques avec un petit sourire énigmatique, qui réussissait même, elle l’avait constaté, à déconcerter son professeur.

Malgré l’excessive sévérité dont il faisait parfois preuve, Gabrielle comprenait qu’elle avait beaucoup à apprendre de lui sur les fondamentaux de la peinture. Même s’il résistait au changement, comme c’est si souvent le cas des vieux messieurs, et s’il se montrait inflexible quant à ses idées et à ses méthodes, Gabrielle en vint à apprécier l’honnêteté de sa critique et son exigence sur l’exactitude. Il était évident qu’il s’investissait beaucoup dans son atelier et elle était déterminée à être une élève assidue et, pour progresser, à travailler plus dur que toutes les autres.

Pour sa part, le professeur Humbert avait renoncé depuis longtemps à toute illusion sur l’empreinte qu’il laisserait dans la postérité en tant qu’artiste. Il était certes un bon peintre classique, plus que compétent, mais il lui manquait cette étincelle de génie qui était nécessaire pour dépasser le niveau d’une certaine médiocrité. Alors qu’il entamait la dernière décennie de sa vie et de sa carrière, Humbert commença à se rendre compte qu’il aurait plus de chances de rester dans les mémoires comme professeur. Cela faisait suffisamment longtemps qu’il était dans le métier pour savoir que le génie était une qualité indéfinissable et que, même avéré, il ne suffisait pas à garantir le succès. En effet, certains des étudiants les plus doués qu’il avait eus dans sa longue carrière n’avaient pas réussi à percer, parce qu’ils étaient dépourvus, finalement, de cette autre caractéristique indéfinissable – la motivation, la ténacité, ou simplement la nécessaire foi en eux-mêmes et la confiance dans la valeur de leur travail. Pour chaque Georges Braque qu’il avait formé, il y avait eu un millier d’autres artistes qui, peut-être au départ, avaient paru tout aussi prometteurs, mais qui avaient sombré dans les limbes de l’oubli.

Avec les années, le professeur avait développé une capacité presque infaillible à identifier rapidement les élèves qui avaient les meilleures chances d’accomplir une authentique carrière artistique. Chez la jeune Jungbluth, il vit le talent brut qu’il fallait, mais plus que cela, il repéra sa soif artistique, qui semblait avoir une dimension presque sensuelle. Il savait que c’était ce don qui lui avait manqué, à lui. Parfois, les vieux érudits qui ont renoncé depuis longtemps à leurs rêves d’artiste ont inconsciemment envie de décourager, voire d’étouffer de tels embrasements chez leurs élèves. Dans presque toutes les classes il y avait au moins un agitateur, un étudiant qui testait son autorité et se rebellait contre les conventions, et le professeur Humbert comprit aisément que cette année-là, ce serait indubitablement Mlle Jungbluth.

BOGEY

1918-1924

I

Juste avant l’aube, le 11 novembre 1918, le légionnaire 1re classe Bogart Lambert (qui, pour les exceptionnels services qu’il avait rendus à la Légion étrangère, avait été promu) chevauchait vers le nord, du champ de bataille de Mézières, en France, vers Mons, en Belgique.

Bogey s’était mis en route la veille en milieu de journée et n’avait pas mis pied à terre depuis son départ ; il avait galopé toute la nuit sous une demi-lune pour porter une dépêche aux commandements des forces britanniques et américaines, qui les informait qu’après quatre années de combat la Somme avait enfin été reprise. L’hiver commençait à se faire sentir ; une bruine glaciale se mit à tomber et Bogey enfila le long manteau en toile huilée qu’il portait lorsqu’il s’occupait du bétail, là-bas, chez lui, il y a si longtemps – des siècles, lui semblait-il.

Cela faisait deux ans maintenant que Bogey était arrivé en France et plus d’un an et demi qu’il était sur le front. Il n’était plus un garçon ingénu avec, plein la tête, des rêves romanesques de gloire sur le champ de bataille ; il était devenu un vétéran endurci au combat, qui avait été témoin des pires atrocités que peuvent commettre les êtres humains possédés par une envie de s’entretuer. Il transcrivait ses expériences dans des carnets, qu’il confiait à un ami de son régiment chaque fois qu’il partait en mission. Il ne savait pas ce qu’il ferait de ces récits une fois que la guerre serait terminée et il se demandait comment, à son retour, il pourrait ne serait-ce que tenter de raconter aux siens et à ses amis ce qu’il avait vécu. Et quel bien y aurait-il à leur révéler l’épouvantable vérité ? Ces deux dernières années, il avait écrit de nombreuses lettres à sa famille, mais de plus en plus, à mesure que la guerre se prolongeait et que les destructions s’étendaient, les mots commençaient à lui manquer. Il avait fini par en conclure que les combats ne pouvaient être évoqués par de simples vocables, que la guerre pouvait seulement être décrite par le grondement assourdissant des obus qu’on largue, le vrombissement de l’artillerie qui approche, le fracas des explosions et le crépitement des tirs de mitrailleuses, accompagnés du refrain incessant qui rythmait ces sons élémentaires du carnage, les hurlements des soldats blessés ou à l’agonie.

Bogey rabattit son chapeau sur son front et remonta son col pour se protéger de la pluie glaciale, qui se transformait maintenant en neige mouillée. Bien que le soleil ne soit pas encore levé, l’horizon était déjà éclairé par les bombardements matinaux. Il se demanda s’il y aurait un nouvel hiver de guerre, si la guerre cesserait un jour, s’il rentrerait un jour chez lui. Après tout ce qu’il avait vu, ces lieux, ce temps ressemblaient à un mirage et sa jeunesse au ranch paraissait n’être plus qu’un vague souvenir de la vie de quelqu’un d’autre.

Il chevauchait lentement ce matin-là car Crazy Horse avait perdu un fer pendant la nuit et il boitait. Ils étaient tous deux épuisés. Ils avancèrent sur des plaines désertes et brûlées, constellées d’arbres morts, de cratères d’obus, de tranchées abandonnées et de fil de fer barbelé, une terre devenue stérile, investie depuis quatre ans et sur laquelle rien ne pouvait plus pousser, pas un seul brin d’herbe. C’était un paysage qui pouvait faire perdre espoir à l’homme, un pays de fantômes hurlants qui puaient la mort. Ce n’est pas la guerre, se dit Bogey, c’est la fin du monde. Il ne savait pas s’il croyait ou non à l’enfer, mais s’

il existait, il imaginait qu’il devait ressembler à ça et il espérait qu’il n’aurait jamais à y retourner.

Lorsque le ciel commença à s’éclairer à l’est, Bogey essaya de se rappeler les prés chez lui, à la saison des regains, à l’automne, avec les attelages de chevaux de trait dans les champs, les tas d’herbe encore verte, les riches et agréables odeurs de la sueur de l’homme mêlée à celle du cheval, à celle du foin fraîchement coupé. Il se souvint que, lorsqu’il était encore un jeune garçon, son travail consistait à descendre le matin jusqu’au torrent avec son ami Clarence, le fils du voisin, et ils devaient tous les deux pêcher assez de truites pour remplir le petit chariot qu’ils avaient apporté avec eux ; puis sa mère faisait cuire les poissons destinés à nourrir les faneurs à midi. Et Bogey revit la belle teinte dorée que prenaient les champs dans les jours qui suivaient les foins, à mesure que progressait l’automne, et les couleurs orange, rouges et jaunes des trembles dans la montagne. Il se dit que s’il pouvait garder en mémoire ces images des variations saisonnières, d’un monde où étaient inscrits la croissance et le renouveau, où les années se suivaient et se ressemblaient, il parviendrait peut-être à rester à peu près sain d’esprit.

La route qui conduisait à Mons était étrangement déserte, bizarrement silencieuse, à l’exception du grondement sourd de la guerre, au loin, comme un orage à bonne distance. Les armées alliées avaient ici aussi repoussé le front vers le nord et l’est, forçant les Allemands à reculer, à revenir sur leurs pas. Et comme tant d’hommes qui font la guerre, Bogey commença à se demander : à quoi tout cela servait-il ? Tous ces morts, toutes ces terres dévastées, pour que finalement les survivants rentrent chez eux par où ils étaient venus. Bogey entendit soudain le lourd battement de grandes ailes et, avant même de lever les yeux, il reconnut le bruit – il l’avait souvent entendu chez lui. Lorsqu’il leva la tête vers le ciel, il éprouva un certain réconfort en voyant un corbeau qui volait au-dessus de lui, un autre être vivant avec qui il partageait cette aurore glaciale et sinistre. Et ainsi que les corbeaux le font souvent, l’oiseau sociable croassa à son intention en passant au-dessus de lui et Bogey croassa à son tour, comme il le faisait dans son pays.

À cet instant précis où le corbeau remarqua le cavalier et son cheval, et où l’homme leva les yeux et répondit à son salut, une énorme détonation retentit sous eux ; un immense nuage noir, mélange de fumée, de terre, d’éclats d’obus, de chair, de sang et d’os, obscurcit l’air. Le corbeau ne les vit plus et il fut projeté verticalement par le brusque courant d’air chaud. Virant subitement de façon à ne pas être touché par les débris qui volaient en tous sens, le corbeau croassa à nouveau, en colère, cette fois, lui aussi las de voir ce spectacle de la mort, de la folie humaine. Et il poursuivit sa route.

II

On était au printemps et il se trouvait à l’extrémité d’une conduite d’irrigation, au ranch ; quelqu’un lui parlait depuis l’autre extrémité, c’était forcément son père, mais sa voix était si faible, si lointaine qu’il n’arrivait pas à comprendre les mots, qu’il ne percevait qu’une résonance, un écho.

« C’est toi, papa ? demanda-t-il. Je ne t’entends pas. Qu’est-ce que tu fais, au fond de cette conduite ? Parle plus fort, je ne t’entends pas.

– Est-ce que vous m’entendez ? » fit la voix.

Ce n’était pas celle de son père, finalement, mais celle d’un étranger. « Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis ? »

Bogey ouvrit les yeux et vit le visage d’un homme tout près du sien.

« Qui êtes vous ? demanda-t-il.

– Je suis le Dr Fergus Macleod, répondit l’homme. Et vous, qui êtes-vous ?

– Bogart Lambert.

– Parfait ! dit le docteur. Cela fait un bon moment que vous êtes ici, monsieur Lambert, et je suis très heureux de vous parler enfin. Comment vous sentez-vous ?

– Où suis-je ?

– À l’hôpital militaire d’Édimbourg, en Écosse, monsieur Lambert.

– Pourquoi ? Comment suis-je arrivé ici ?

– Est-ce que vous pouvez me dire de quelle nationalité vous êtes ?

– Je suis américain. Mais pourquoi suis-je ici ?

– Splendide ! dit le docteur. Et savez-vous pour quelle raison vous étiez en France ?

– Je ne répondrai plus à aucune question jusqu’à ce que vous me disiez pourquoi et comment j’ai atterri ici.

– Je comprends, monsieur Lambert. Mais, voyez-vous, j’essaie seulement d’évaluer l’état de votre mental. Vous avez été grièvement blessé et vous avez passé quatre mois dans le coma. Vous avez été touché dans une violente explosion sur un site de guerre à la frontière entre la France et la Belgique. Ce sont des soldats écossais qui montaient au front qui vous ont trouvé. Comprenez-vous bien tout ce que je vous dis, monsieur Lambert ?

– Oui.

– Excellent. Vous ne portiez aucun signe d’identification lorsque vous avez été découvert. Vous étiez presque nu, pratiquement tous vos vêtements avaient été déchiquetés dans l’explosion. Étant donné les conditions météorologiques, vous seriez mort des suites de vos blessures s’ils ne vous avaient pas trouvé rapidement. Vous comprenez, pendant tout ce temps, nous n’avions aucun moyen de connaître votre identité, votre nationalité, ni de savoir ce que vous faisiez sur le front.

– Comment puis-je être sûr que vous êtes bien celui que vous prétendez être ? demanda Bogey. Vous pourriez appartenir au camp ennemi, ce pourrait être une ruse. »

Macleod rit.

« Vu l’importance de vos blessures, monsieur Lambert, et la durée de votre coma, je trouve que votre tête fonctionne avec une acuité remarquable. Lorsque je reviendrai vous voir, j’apporterai les documents nécessaires pour vous prouver mon identité. Pour l’heure, vous remarquerez peut-être à mon accent que je ne suis pas allemand.

– La guerre est-elle terminée, docteur ?

– Oui.

– Avons-nous gagné ? »

Le médecin hésita un instant et baissa les yeux.

« Oui, nous avons gagné, dit-il avec tristesse, si l’on peut parler de victoire quand on paie un tribut aussi lourd.

– Quel jour sommes-nous ? demanda Bogey.

– Le 23 mars 1919, dit le docteur.

– Et quand la guerre a-t-elle fini ?

– Officiellement, l’armistice a été signé à 11 heures le 11 novembre 1918, en gros, quatre heures après que nos soldats vous ont trouvé. Néanmoins, il a fallu un certain temps pour que la nouvelle parvienne aux premières lignes. En conséquence, il y a eu beaucoup de victimes supplémentaires dans toutes nos armées, ce dernier jour. Est-ce que je peux vous poser une dernière question, monsieur Lambert ? Quelle est la dernière chose dont vous vous souvenez ? »

Bogey réfléchit un moment.

« Le corbeau, chuchota-t-il. Je me rappelle le corbeau. » Soudain, pris de panique, Bogey essaya de s’asseoir, mais il se rendit compte qu’il était trop faible, qu’il pouvait à peine soulever sa tête de l’oreiller. « Où est Crazy Horse ? »

Le Dr Macleod posa doucement ses mains sur les épaules de son patient.

« S’il vous plaît, vous ne devez pas faire le moindre effort.

– Où est mon cheval ? »

Le docteur secoua la tête. « Votre cheval a subi l’explosion de plein fouet. Apparemment, il a marché sur une mine terrestre ou un obus qui n’avait pas encore explosé. Nous n’avons pas encore retiré tous les morceaux de shrapnel et les éclats d’os provenant de votre cheval incrustés dans vos jambes. Le corps de votre compagnon vous a sauvé la vie, mais il est mort sur le coup. La violence de l’explosion vous a propulsé à sept mètres. »

Bogey se mit à pleurer et il essaya de détourner la tête, gêné de montrer un tel signe de faiblesse devant le médecin.

« Excusez-moi. Crazy Horse était tout ce qui me restait.

– Monsieur Lambert, dit le Dr Fergus Macleod. Je comprends votre tristesse, croyez-moi. Mais, grâce à votr

e cheval, vous avez encore toute la vie devant vous.

– On dirait que notre chance a fini par nous abandonner, dit Bogey à mi-voix.

– Croyez-moi, jeune homme, dit le médecin, vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez.

– Docteur ?

– Oui, monsieur Lambert ?

– Aujourd’hui, j’ai 20 ans.

– Ah ! Eh bien, on peut dire que vous avez reçu un beau cadeau ! »

III

Chers maman et papa,

Je suppose que la Légion étrangère vous a informés de ma mort présumée il y a quelques mois et je suis désolé de vous avoir causé tant de soucis. Aujourd’hui, vous devez avoir reçu le télégramme du médecin vous disant que je ne suis pas mort. J’imagine que vous savez aussi que je me trouve à l’hôpital militaire à Édimbourg, en Écosse. Mon brave Crazy Horse m’a sauvé la vie, mais il a été tué. D’après eux, nous avons marché sur une mine terrestre, ou peut-être un obus qui n’avait pas explosé. Que ce soit l’un ou l’autre, l’engin m’a envoyé dans le décor et Crazy Horse, tout droit en enfer (désolé pour mon langage, maman, mais c’est exactement ça). J’ai encore des morceaux de ses os incrustés dans mes jambes et, d’une certaine façon, j’aime assez cette idée, comme si, désormais, il faisait partie de moi.

Je ne sais pas exactement pourquoi, mais je ne leur ai jamais dit, à l’hôpital, que j’étais dans la Légion et je préférerais que vous ne leur disiez pas, non plus. Je fais semblant de ne pas me rappeler. C’est chose fréquente, par ici. Je crois que j’ai juste envie qu’on me laisse tranquille jusqu’à ce que j’aille mieux. J’ai été grièvement blessé dans l’explosion mais je reprends des forces tous les jours. Le docteur dit que je vais rester longtemps ici pour la rééducation et d’autres opérations, peut-être un an, peut-être même plus. J’ai encore l’impression d’être un peu mort… J’ai beaucoup d’engourdissements et de douleurs nerveuses dans les bras et dans les jambes, et il ne me reste plus de muscles. D’après le docteur, je suis resté plus de quatre mois dans le coma et il va me falloir beaucoup de temps pour revenir à un état presque normal, même s’il a clairement dit que je n’y arriverai jamais complètement. Mais j’ai déjà commencé à marcher un peu tout seul et, dès que je serai plus fort, je reprendrai la boxe. Je suis tellement maigre maintenant que vous ne me reconnaîtriez pas. Je me reconnais à peine lorsque je me regarde dans le miroir. Et je suis tellement faible, si vous saviez, que je ne pourrais même pas tenir un round sur le ring face à un chaton qui vient de naître.

La Vengeance des mères

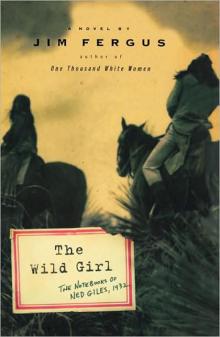

La Vengeance des mères The Wild Girl: The Notebooks of Ned Giles, 1932

The Wild Girl: The Notebooks of Ned Giles, 1932 One Thousand White Women

One Thousand White Women One Thousand White Women: The Journals of May Dodd

One Thousand White Women: The Journals of May Dodd Chrysis

Chrysis Strongheart: The Lost Journals of May Dodd and Molly McGill

Strongheart: The Lost Journals of May Dodd and Molly McGill The Vengeance of Mothers

The Vengeance of Mothers The Wild Girl

The Wild Girl