- Home

- Jim Fergus

Chrysis Page 18

Chrysis Read online

Page 18

Depuis quatre ans que Chrysis étudiait sous la tutelle du professeur Humbert, il ne lui avait jamais fait de remarques aussi élogieuses et elle rougit intensément, tout en refoulant les larmes qu’elle avait si bien retenues chaque fois que le professeur l’avait éreintée au cours de ses réprimandes en classe.

Enfin, le colonel prit la parole. « En tant que père qui a confiance en sa fille, dit-il d’une voix froide et tendue, je vais supposer que ce n’est pas ainsi que ma fille passe son temps pendant les absences de ses parents. Par conséquent, je te félicite, moi aussi, pour ton imagination exceptionnellement fertile. » Le colonel Jungbluth se tourna vers son épouse. « Ma chère, allons voir les autres œuvres exposées ici. » Marie-Reine prit le bras de son mari, lança à sa fille le regard résigné qu’elles échangeaient si souvent et les Jungbluth s’en allèrent.

« Eh bien, voyons le bon côté des choses, dit Chrysis au professeur, alors qu’ils s’éloignaient. J’imagine que la réaction de mon père aurait pu être pire.

– Mademoiselle Jungbluth, dit le professeur Humbert, il n’est pas dans les compétences ni du critique ni de l’amateur d’art de juger un tableau en se fondant sur la vie personnelle de l’artiste, ou vice versa, de juger la vie personnelle de l’artiste en se basant sur ses œuvres. Cependant, je crains que les parents aient le privilège de pouvoir le faire. En tant qu’œuvre d’art, votre tableau n’a rien à se reprocher. Du point de vue familial… eh bien, du point de vue familial, la question est tout autre, n’est-ce pas ?

– Je vous remercie, professeur, dit Chrysis en lui adressant un sourire de gratitude. Vous m’avez témoigné beaucoup de gentillesse ce soir. Indépendamment de tous les différends que nous avons pu avoir ces dernières années, je suis extrêmement honorée d’avoir eu la chance d’être votre élève. Je vous remercie. Je n’oublierai jamais ce que je vous dois et j’espère que vous me pardonnerez l’insolence que j’ai pu parfois manifester.

– Ma chère Chrysis, dit le professeur, s’adressant à elle par ce nom pour la première fois depuis quatre ans, depuis qu’ils se connaissaient. Je peux vous assurer qu’au cours de ma longue carrière vous n’êtes pas la seule élève au caractère fort que j’aie rencontrée. De fait, les meilleurs artistes que j’ai formés au fil des ans ont souvent été les plus difficiles.

– Je prends cette remarque comme un très beau compliment, professeur. »

V

Chrysis fut très occupée pendant toute la soirée avec les visiteurs venus admirer l’exposition. Pascin vint avec sa maîtresse Lucy Krogh pour la saluer et la féliciter, de même que Soutine accompagné de Paulette Jourdain. Cette soirée marquerait pour Chrysis des commencements et des fins – sa première exposition dans un salon et la première vente de sa carrière, puisque, ce soir-là, elle vendit Orgie à un collectionneur pour la somme de sept mille francs. Bien sûr, avant que le nouveau propriétaire l’emporte chez lui, le tableau serait visible jusqu’à la fin de l’exposition, le 28 février. Chrysis était heureuse et fière d’avoir vendu cette toile, elle y vit une forme de reconnaissance. Mais une fois qu’elle fut étiquetée comme étant vendue, la jeune femme ressentit aussi une étrange tristesse, une espèce de vide, quand elle pensait que, après tout ce qu’elle avait investi dans l’organisation et dans l’exécution, cette toile très personnelle serait accrochée dans la maison d’inconnus et qu’elle ne la reverrait jamais.

Une autre fin s’annonçait, même si Chrysis ne le savait pas et qu’elle ne l’apprendrait jamais. Au cours de la soirée, le colonel Jungbluth approcha Bogey dans une autre partie de l’exposition et demanda à avoir un entretien privé avec lui. Bogey suivit le colonel jusque dans le hall, où ils prirent leurs pardessus et leurs chapeaux, avant de sortir. Il faisait froid mais clair. Ils allumèrent une cigarette.

« Bogart, je me rends compte que vous avez été fort affecté par ce que vous avez vécu pendant la guerre, commença le colonel. J’ai vu des hommes plus forts que vous brisés par ces années terribles – des soldats remarquables qui plongèrent dans l’alcoolisme, la drogue et la folie.

– Oui, monsieur, répondit Bogey, tout en se demandant où le colonel voulait en venir.

– Depuis que ma fille vous a rencontré, depuis qu’elle vous amène à la maison, poursuivit-il, je vous considère comme un jeune homme très bien. Cependant, j’ai été troublé par le fait qu’après toutes ces années en Europe vous ne fassiez toujours aucun effort pour retourner dans votre pays, auprès de votre famille. »

Le colonel tira longuement sur sa cigarette.

« Je connais ma fille, dit-il en soufflant la fumée. Je crois que je la connais mieux que quiconque, mieux que vous, même mieux que sa mère. J’ai accepté, il y a longtemps déjà, le fait qu’elle ait un côté aventurier, rebelle. En même temps, je sais que c’est une fille respectable, sensible et bien élevée. En voyant ce tableau ce soir, je me rends compte que seules les influences très insidieuses d’un homme plus âgé, d’un homme gravement dérangé, pourraient la conduire à plonger dans ce monde de perversité. Oui, oui, bien entendu, poursuivit le colonel en agitant la main qui tenait la cigarette, elle a modifié certains traits des personnages qu’elle a peints, mais croyez-moi, je n’ai eu aucune difficulté à vous identifier, tous les deux. Et je comprends quel imbécile j’ai été, à quel point j’ai été aveugle. Ce soir, lorsque je vous ai vu au milieu de vos amis dégénérés, mon erreur de jugement vous concernant m’est apparue encore plus clairement. Je ne vous laisserai pas corrompre ma fille, mon seul enfant, je ne vous permettrai pas de l’entraîner dans la fange de votre propre perversion. Me fais-je bien comprendre, Bogart ?

– Tout à fait, répondit Bogey. Qu’exigez-vous de moi, colonel Jungbluth ?

– Je veux que vous quittiez Paris. Je veux que vous retourniez en Amérique – et sans ma fille.

– Avec tout le respect que je vous dois, colonel, votre fille va bientôt avoir 22 ans, elle est adulte et donc libre de prendre ses propres décisions concernant son avenir.

– Et que pensez-vous que soit cet avenir ? Vous imaginez-vous qu’elle va vous suivre aux États-Unis ? Qu’elle va s’installer dans un ranch perdu au fond du Colorado ? Et qu’y ferait-elle ? Elle renoncerait à sa carrière, élèverait une nichée de petits cow-boys ? Ou peut-être prévoyez-vous de rester ici à Paris, de demeurer toute votre vie barman dans une maison close ? Oui, je connais beaucoup de monde dans le quartier, jeune homme, on m’a informé du véritable endroit où vous travaillez.

– Et si je refuse d’obéir à votre demande, colonel ?

– Ah, vous voyez, apparemment, je ne me suis pas bien fait comprendre, dit le colonel. Il ne s’agit pas d’une demande, légionnaire Lambert. Je vous donne un ordre. Et si vous choisissez d’y désobéir, je me verrai obligé d’informer la Légion étrangère que le courrier cow-boy n’est finalement pas mort pendant la guerre. Qu’il s’est enfui en Écosse, où il a vécu anonymement pendant plusieurs années, avant de revenir en France avec un faux passeport. Vous voyez, ce genre d’informations donneraient inévitablement lieu à une enquête approfondie de la part des autorités militaires, sans parler de l’intérêt que vous porterait la presse, à vous, Bogart. À tout le moins, cet anonymat auquel vous êtes si attaché serait compromis à jamais. Vous deviendriez une célébrité nationale, une espèce de bête de cirque, et je crois savoir comment vous prendriez la chose, si elle arrivait.

– Vraiment, vous me feriez une telle chose, colonel ? » demanda Bogey.

Le colonel Jungbluth lança un regard dur à Bogey.

« Si vous m’y forcez, oui.

– Et si je rapportais cette conversation à Chrysis ? Si je lui disais que vous essayez de me contraindre à la quitter ? Que se passerait-il, colonel ?

– Vous seriez responsable de la destruction d’une relation d’amour entre un père et sa fille, dit le colonel. J’ose espérer qu’il reste assez d’honneur à un soldat autrefois distingué pour ne pas faire une chose pareille. »

Les deux hommes se fixèrent, durem

ent, pendant un long moment. Finalement, Bogey hocha la tête.

« Il va me falloir un peu de temps pour organiser mon départ, dit-il.

– Bien sûr, répondit le colonel. Prenez le temps qu’il vous faut. Soyez parti au printemps. »

VI

Chrysis avait tant d’énergie à dépenser après l’excitation de la soirée qu’à la fermeture de l’exposition elle demanda à Bogey s’il voulait bien rentrer à pied plutôt que de prendre le métro.

« J’ai vendu mes deux tableaux », dit-elle en sortant du Grand Palais. Leur respiration était visible dans l’air glacial de ce mois de janvier.

« Oui, j’ai vu, répondit Bogey. Félicitations, ma chérie. Tu es une professionnelle, maintenant.

– C’est vrai ! Je n’y avais pas encore pensé en ces termes, je suis une peintre professionnelle, plus seulement une petite étudiante aux Beaux-Arts. »

Ils traversèrent le pont Alexandre III pour rejoindre le quai d’Orsay, puis le boulevard Saint-Germain, marchant vite dans le froid, leurs grands pas parfaitement synchronisés, comme toujours, sans qu’ils aient à y penser.

« Tout à l’heure, je t’ai vu sortir du salon avec père, dit Chrysis.

– Oui, on est allés prendre l’air et fumer une cigarette.

– Est-ce qu’il t’a dit quelque chose sur le tableau ?

– Non, nous n’en avons pas vraiment parlé.

– Je ne vais pas pouvoir y échapper, ce soir, quand je vais rentrer.

– Est-ce que je peux te demander quelque chose, Chrysis ? demanda Bogey.

– Bien sûr, chéri. Mais pourquoi prends-tu un ton si grave, tout à coup ?

– Si je te demandais de m’épouser et de venir avec moi aux États-Unis, le ferais-tu ?

– Serais-tu en train de me demander en mariage ?

– Non, pas exactement. Je formule simplement une hypothèse.

– Veux-tu dire, est-ce que je serais prête, aujourd’hui, à t’épouser et à partir aux États-Unis ? Tout de suite ? Mais j’ai encore un semestre à l’atelier avec le professeur Humbert.

– D’accord, alors, disons à la fin du semestre, fit Bogey. Est-ce que tu partirais au début de l’été, ou l’an prochain ?

– Est-ce que père t’aurait parlé de ça ce soir ? Est-ce la raison pour laquelle tu me poses ces questions maintenant ?

– Non.

– Je t’aime, Bogey, dit-elle. Tu le sais. Mais ma carrière démarre tout juste. Soutine m’a dit ce soir que je pourrais probablement exposer au Salon d’automne cette année. Et que ferais-je dans le Colorado ? Comment pourrais-je progresser, comme artiste, là-bas, au milieu de nulle part ? Il faudrait que je renonce à tout, n’est-ce pas ? À ma famille, ma carrière, la France. En plus, je parle à peine quelques mots d’anglais.

– Je comprends, ma chérie, bien sûr, dit Bogey. Je sais tout cela depuis le début, nous le savons tous les deux. Je voulais juste te l’entendre dire.

– Mais tu n’es pas en train d’envisager de partir, si ? Pas maintenant ?

– J’ai reçu une lettre de ma mère. Mon père ne va pas bien. »

Les yeux de Bogey se remplirent de larmes ; il n’avait jamais auparavant menti à Chrysis et c’était presque physiquement douloureux.

« Ils ont besoin de moi, au ranch. Tu sais, cela fait douze ans que je suis parti. Nous avons toujours su, tous les deux, qu’un jour ou l’autre il faudrait que je rentre.

– Oh, mon Dieu, mais pourquoi me parles-tu de cela maintenant ? demanda Chrysis.

– Parce que je viens juste de recevoir la lettre. Je suis désolé, Chrysis. Je ne voulais pas gâcher cette soirée triomphale.

– Tu ne l’as pas gâchée. Il n’y aurait jamais eu de moment opportun pour m’annoncer ce genre de nouvelle.

– Je n’ai pas besoin de partir immédiatement, dit Bogey. Je resterai jusqu’au printemps. Alors, ne nous en inquiétons pas aujourd’hui. N’en parlons plus. Je regrette même d’avoir abordé le sujet ce soir. Nous devrions être en train de fêter ton succès. Nous sommes en grande tenue et il est encore tôt. Allons danser et boire du champagne. »

VII

Bogey acheta un billet de troisième classe pour sa traversée en avril sur le SS Leviathan, du port de Cherbourg à New York. Il lui faudrait encore voyager sous le faux passeport britannique qu’Archie Munro lui avait obtenu et il ne savait pas du tout s’il serait autorisé à débarquer sur le sol américain ; il décida qu’il verrait bien, le moment venu.

Dans les quelques mois qui leur restaient à passer ensemble, Bogey et Chrysis furent plus profondément liés que jamais. Bravant les objections de ses parents, Chrysis quitta leur appartement et s’installa dans celui de Bogey, et ils vécurent comme un couple. Ils ne parlaient pas de son départ prochain, préférant prétendre, avec la foi aveugle de l’amour, que rien n’avait changé entre eux et que rien ne changerait jamais. Et ils maintinrent l’illusion que la séparation serait seulement temporaire, que Bogey reviendrait bientôt en France et que, lorsque le temps serait venu, à un moment indéterminé de l’avenir, ils se marieraient et Chrysis irait s’installer aux États-Unis.

Le printemps succéda à l’hiver, sur les arbres, les bourgeons éclatèrent et les premières feuilles d’un vert flamboyant firent leur apparition, comme la promesse d’un renouveau. Les fleurs se mirent à éclore dans les parcs et les jardins de la ville, et les terrasses des cafés ouvrirent à nouveau pour se remplir de clients au teint pâle, clignant des yeux dans les premiers soleils. Les cyclistes envahissaient les rues et les jeunes amoureux marchaient enlacés. Bogey avait quitté son emploi à La Belle Poule et Chrysis et lui fréquentaient les musées et les expositions dans les galeries, vivant comme des touristes en vacances qui ne voulaient pas risquer de manquer quoi que ce soit ; qui pouvait prédire à quel moment ils arpenteraient de nouveau les rues de Paris ensemble.

Deux jours avant le départ du paquebot, ils prirent le train pour Cherbourg et trouvèrent un hôtel. C’est seulement lors de leur dernier dîner dans un restaurant au bord de la mer qu’ils parlèrent ouvertement de son retour.

« Quelle impression ça fait de rentrer à la maison, mon amour ? demanda Chrysis, une fois que la table fut débarrassée et qu’on leur eut servi le café.

– C’est étrange, répondit Bogey. Ces derniers jours, j’avais l’impression que j’oubliais quelque chose, comme dans ces mauvais rêves où on sait qu’on a oublié quelque chose et on le cherche partout, mais on n’arrive pas à savoir ce que c’est. Tu vois ce que je veux dire ?

– Oui.

– Et quand je me suis réveillé ce matin, je me suis souvenu, tout à coup. Je suis arrivé ici il y a bien des années avec mon cheval et, maintenant, je rentre sans lui. Voilà ce que j’ai oublié. J’ai laissé Crazy Horse ici, en France. »

Chrysis ouvrit son sac à main et en sortit une feuille de papier à dessin roulée et entourée d’un ruban de soie. « Je t’ai apporté un petit cadeau de départ », dit-elle en le faisant glisser sur la table jusqu’à Bogey.

Bogey défit le ruban et déroula le papier.

« J’ai fait ce dessin quand j’avais 12 ans, dit Chrysis, et que mon père m’a raconté l’histoire du courrier cow-boy et de son cheval Crazy Horse. Je l’ai gardé précieusement. Je trouve que mon travail est aujourd’hui bien meilleur sur le plan technique, tu n’es pas d’accord ? »

Bogey avait pris le dessin et l’examinait. En haut, Chrysis avait écrit de sa main d’enfant « Le courrier cow-boy et son cheval Crazy Horse ». Il sourit. « Non, dit-il enfin en secouant la tête. Non, je ne trouve pas. Ce dessin fait partie de tes plus belles œuvres. J’en prendrai grand soin ; comme je pense qu’un jour tu seras une peintre célèbre il vaudra beaucoup d’argent. »

Ils éclatèrent de rire.

« Merci, ma chérie, dit Bogey. Sérieusement, ce cadeau me touche profondément et je le chérirai toujours. » Il plongea la main dans la poche intérieure de sa veste et sortit des feuilles de carnet roulées et maintenues par une lanière de cuir. « Je t’ai a

pporté quelque chose, moi aussi », dit-il en tendant le cylindre à Chrysis. Elle défit le cordon et ouvrit la liasse, avant de la lisser à plat sur la table.

« C’est l’histoire que j’écrivais dans mon carnet ce soir d’hiver, au Select, dit Bogey. La première fois que nous nous sommes vus. Je voudrais que tu attendes que je sois parti, demain, pour la lire. »

Cette nuit-là, ils firent l’amour avec une tendresse fébrile, exacerbée par la perspective de leur séparation prochaine, et ils dormirent tendrement enlacés, l’un contre l’autre, comme ils l’avaient toujours fait, comme s’ils étaient les deux moitiés d’un seul être. Ils se réveillèrent au milieu de la nuit et firent à l’amour de nouveau, et une troisième fois à l’aube. Sur le quai ce matin-là, avant de monter à bord, Bogey serra Chrysis fort dans ses bras, elle lui rendit son étreinte et il sentit ses seins contre sa poitrine, son sexe tendu contre le sien, et elle sentit sa poitrine contre ses seins, son sexe gonflé contre le sien, tous deux éprouvant cette impression familière, à nouveau, et pour la dernière fois, qu’ensemble ils n’étaient qu’un.

« Je reviendrai, je reviendrai te chercher, chuchota Bogey dans son oreille. Tu le sais, n’est-ce pas, chérie ?

– Oui, chuchota Chrysis à son tour. Je le sais, mon amour. »

Épilogue

In memoriam

Gabrielle Odile Rosalie « Chrysis » JUNGBLUTH

Boulogne-sur-Mer, 23 janvier 1907 – Trinité, Martinique,

3 mai 1989

Bogart Lambert ne retourna jamais en France. À la fin du mois d’octobre 1929, le dernier jour du Salon d’automne à Paris, où Chrysis exposait, la Bourse de New York s’effondra, accélérant le début de la longue crise qui allait se répandre dans le monde entier. La banque locale à North Park, dans le Colorado, fit faillite et la famille de Bogey perdit les quelques économies qu’elle avait ; il s’en fallut de peu qu’elle perde aussi le ranch. Mais, en grande partie grâce au retour de leur fils, les Lambert réussirent à survivre à ces années difficiles.

La Vengeance des mères

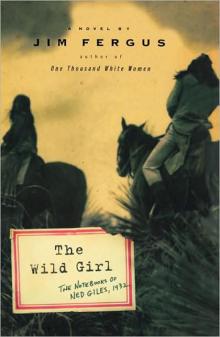

La Vengeance des mères The Wild Girl: The Notebooks of Ned Giles, 1932

The Wild Girl: The Notebooks of Ned Giles, 1932 One Thousand White Women

One Thousand White Women One Thousand White Women: The Journals of May Dodd

One Thousand White Women: The Journals of May Dodd Chrysis

Chrysis Strongheart: The Lost Journals of May Dodd and Molly McGill

Strongheart: The Lost Journals of May Dodd and Molly McGill The Vengeance of Mothers

The Vengeance of Mothers The Wild Girl

The Wild Girl